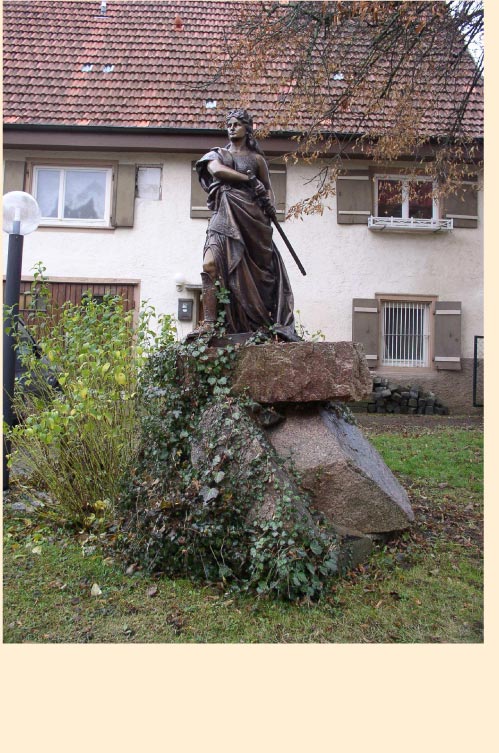

Max-Schneckenburger- Denkmal in Tuttlingen, 1892

Max- Schneckenburger- Denkmal, Tuttlingen Die Photographie stammt vom Museum der Stadt Tuttlingen. |

Enthüllung des Max- Schneckenburger- Denkmals 1892 im Stadtgarten von Tuttlingen. Der Prinz von Weimar hatte die Patenschaft für die Spendensammmlung übernommen. Die Photographie stammt vom Museum der Stadt Tuttlingen. |

| "Bereits

im Jahre 1878 hatte man in national gesinnten Kreisen der

Tuttlinger

Bürgerschaft den Entschluss gefasst, dem aus Talheim stammenden Dichter

Max Schneckenburger (1818-49) ein Denkmal zu setzen. Schneckenburgers

Gedicht "Die Wacht am Rhein" wurde vertont und hatte als Lied 1870/71

im Krieg gegen Frankreich ungeheure Popularität erlangt. Das erste

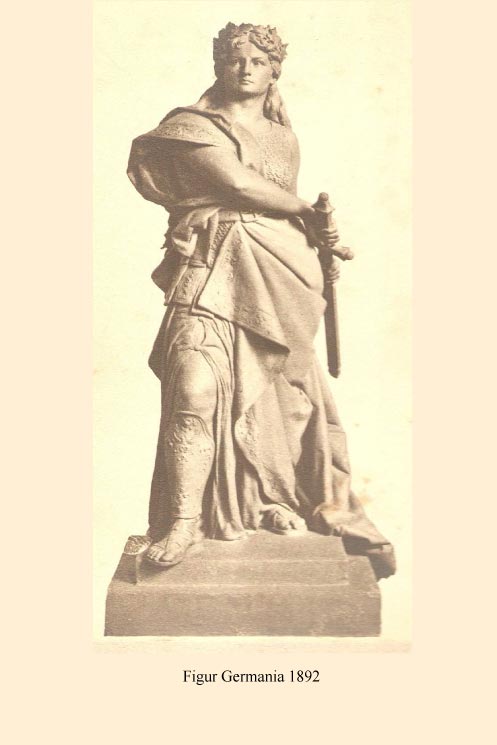

Denkmal, eine Germania in kämpferischer Pose, wurde 1892 enthüllt und

schon bald darauf im Ersten Weltkrieg zu Kanonen umgeschmolzen." aus: Stadtführer der Stadt Tuttlingen |

|

| "Am

19.Juni 1892 wird das Denkmal zu Ehren Max Schneckenburgers von Adolf

Jahn in Tuttlingen eingeweiht. Wiewohl es sich um ein bürgerliches

Individualdenkmal handelt, ist nicht der Autor der Wacht am Rhein

die

Hauptfigur, sondern Germania. Da über das Aussehen des Dichters kaum

etwas bekannt gewesen war, hatte der Ausschreibungstext des Denkmals

eine "schwungvolle Symbolisierung des Gedichts die Wacht am Rhein"

vorgesehen; des Textes und der Melodie, "welche dem Liede Panzer und

Schwingen" verlieh. Schneckenburgs Lied sollte also in Denkmalform

gegossen, der Text in Ikonographie übersetzt werden. Nur vom Liedtext

her ist es gänzlich unverständlich, warum "des Stromes Hüter"

ausgerechnet eine Germania sein soll. Schließlich heißt es doch in der

zweiten Strophe, daß es der "Deutsche, bieder, fromm und stark" sei,

der die "deutsche Landsmark" beschützt, und dieser Soldat wird in der

dritten Strophe mit "Er", also der dritten Person Singular maskulinum

angeredet. An keiner Stelle des Textes ist von Germania die Rede. Die

Wacht am Rhein und der Hüter des Stromes, das ist der Deutsche

beziehungsweise die Deutschen, denn Max Schneckenburger überführt in

der fünften Strophe den Singular in den Plural:"Wir alle wollen Hüter

sein!" Und dennoch ist die Hauptfigur des Denkmals nicht ein Soldat,

sondern die allegorische Frau Germania. Somit sind bei dem Tuttlinger

Denkmal zwei Eigentümlichkeiten eine Liaison eingegangen. Erstens die

Errichtung eines bürgerlichen Individualdenkmals ohne zu ehrendes

Individuum, und zweitens die Transkription eines Textes in metallene

Form, wobei ein Darstellungstypus erwählt wird, der sich nicht zwanglos

aus der literarischen Vorlage ergibt. War man etwa der Überzeugung, daß

ein beliebiger Soldat nicht in der Lage sei, den heiligen Strom zu

hüten, meinte man, eine größere Schutzmacht in Gestalt einer Germania

aufbieten zu müssen? Oder lag es daran, daß ein Soldat exkludierende

Effekte gezeigt hätte, denn: in welcher Uniform, mit welchem

Rangabzeichen hätte er dargestellt werden sollen, welchem Regiment

müßte er angehören und derlei Fragen mehr? Nun, offensichtlich hielt

man die Leerstelle Germania für die Visualisierung des "Wir alle"

wesentlich geeigneter. Die Exclamatio "Wir alle wollen Hüter sein!" war

nicht nur mobilisierend sondern auch integrativ gedacht. "Wir all", das

war die deutsche, wehrhafte Nation, die sich auf die "Heldenväter" in

den "Himmels Au`n" bezog, und dieses Kollektiv verkörpert sich in

Gestalt der Germania, die, auch wenn die letzten Töne der Wacht am

Rhein verklungen

sein mögen, die deutsche Nation zur Wachsamkeit und zum gerechten

Streite mahnt. Schwungvoll scheint sie das Schwert aus der Scheide zu

ziehen, das rechte Bein ist leicht angewinkelt und nach vorne gesetzt.

Der Liedtext, das Portraitmedaillon und sowie die wenigen Attribute der

Jahnschen Allegorie bilden ein komplexes Verweisungssystem. Das

Individualdenkmal mutiert zum nationalen Denkmal. In Germania und erst

dann in Schneckenburger feiert sich die Nation selbst und singt solch

passende Lieder wie `Richte Dich auf, Germania´ und `Hurrah Germania´.

Vielleicht aber unterliegt dem Tuttlinger Germaniadenkmal auch ein

geheimes Zitiersystem, das die Wahl der Allegorie erklären könnte. Neun

Jahre zuvor war das Niederwalddenkmal eingeweiht

worden, dessen Hauptfigur ebenfalls eine Germania ist. Auf dem Sockel

ist der unvollständige Text von Schneckenburgers Lied eingraviert. Auf

der dortigen Einweihungsfeier wurde unablässig betont, daß die

Rüdesheimer Germania die Wacht am Rhein hält. Was läge näher, als die

Wacht am Rhein beim Tuttlinger Ehrenmal ebenfalls in Gestalt der

Allegorie zu modellieren?" aus: Lothar Gall, 1993: Die Germania als Symbol nationaler Identität im 19. und 20. Jahrhundert, Bibliothek der Universität Halle |

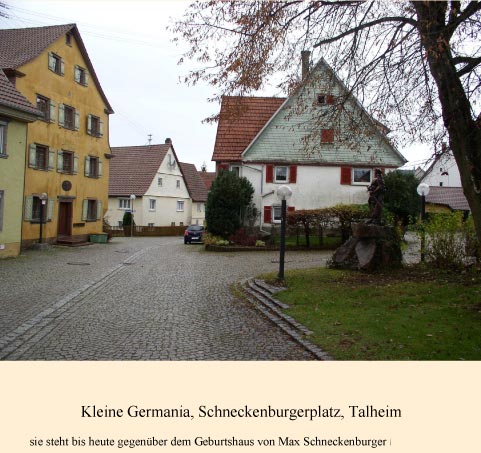

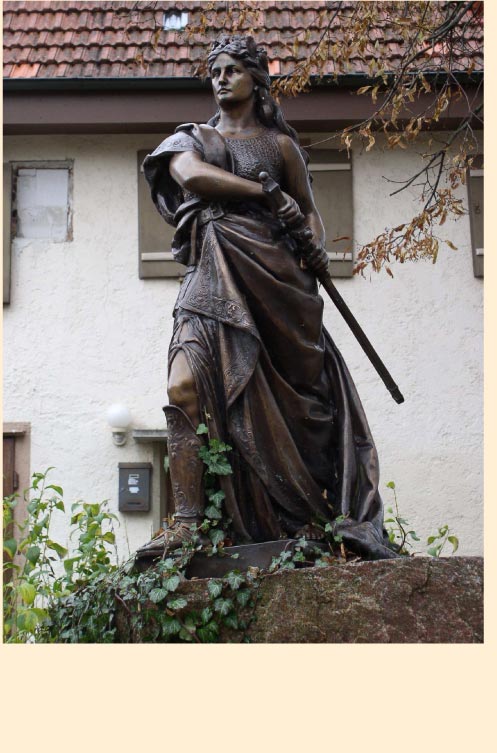

| Frau Moll vom Museum der Stadt

Tuttlingen schickte mir

dankenswerterweise das Bild des 1892 aufgestellten und 1918 abgebauten

Denkmals und das Bild von der Einweihung des Denkmals, sowie den Text

aus dem Stadtführer der Stadt Tuttlingen. Es existieren nach Aussage von Frau Moll noch einige kleinere Kopien der Germania- Figur. Eine davon steht vor dem Max- Schneckenburger Haus in Talheim (Kreis Tuttlingen), dem Geburtshaus von Max Schneckenburger. Herr Hall, Bürgermeister von Talheim, stellte mir die folgenden Bilder der Statue zur Verfügung. |

|

|

|

|

zum Seitenanfang